遺贈寄附とは

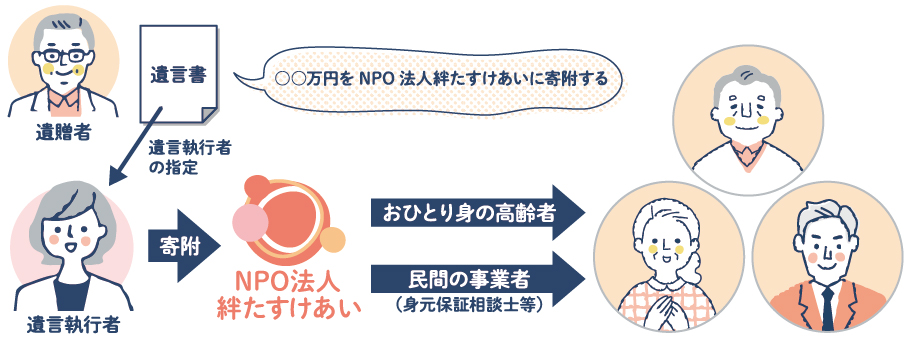

ご本人がお元気なうちに遺言書を作成し、財産の譲り先を、自身が支援したいと考える団体に指定し、ご逝去後に自らの財産の一部または全部を寄附することを「遺贈寄附」と呼びます。

遺贈寄附は、ご逝去後の財産の使われ方を指定することができる方法であり、ご自身の意思に基づいた財産の使い道になると言えます。

遺贈寄附を実現する遺言執行者とは

ご逝去後、遺言書の内容に沿って手続きを行うことを「遺言執行」と言います。その手続きを担う人を「遺言執行者」と言い、遺言書作成時にご自身で指定します。

遺言執行者が、遺言書に記された内容に基づいて手続きを行うことで、指定した人や団体に遺贈寄附が行われます。

遺言書作成に関する専門家との無料相談を活用しましょう

遺言書は法律で定められた様式があり、せっかくご自身の意思を遺言書にのこしても、正しい様式でなければその遺言書自体が無効になってしまいます。

まずは専門家との無料相談にて、遺言書作成についての注意点やアドバイスを受けることがおすすめです。全国各地の専門家のご紹介が可能です。

遺贈寄附の流れ

ご生前

- 1

ご意向の確認

どの財産をどの団体に遺贈するのか、ご自身でご意向を固めていただきます。遺贈寄附に詳しい専門家をご紹介することも可能です。

- 2

遺言書の作成

ご意向に沿って、遺言書を作成します。法律上有効な遺言書を作成するために、専門家にご相談いただき、公証役場にて「公正証書遺言」を作成することをおすすめしております。

- 3

遺言執行者の指定

「公正証書遺言」は公証役場で保管されます。おひとり身の高齢者の方の場合、遺贈寄附を確実に実行するためには死後事務委任契約を併せて締結するほか、遺贈を担当する遺言執行者の指定が重要となります。

ご逝去後

- 4

ご逝去を把握

遺言執行者が、遺言を残した人のご逝去を知ることで、遺言の執行が開始されます。

- 5

遺言執行業務を通じた遺贈寄附

遺言書で選任された遺言執行者により、指定先に対して遺贈寄附の手続きが行われます。

- 6

遺贈寄附の完了

当法人にいただいた寄附金は、おひとり身の高齢者および高齢者等終身サポート事業者のサポートや、地域の社会福祉協議会や行政機関との連携を通じた社会貢献活動に使用されます。

遺贈寄附についての資料請求・お問い合わせ

遺贈寄附についてよくあるご質問

遺贈寄附はいくらからできますか?

金額に決まりはございません。財産の一部から全財産まで、いくらからでも寄附を受け付けております。

どのような財産を遺贈寄附できますか?

預貯金や現金はもちろんのこと、不動産などほかの財産につきましても、換価できる財産につきましては、一定の要件のもと、お受けしております。詳しくはお電話または当サイトよりお問い合わせください。

遺贈寄附には遺言書が必要ですか?

遺言書がなければ、法律で定められている相続人以外に財産を遺贈することはできません。また、遺言書に不備がありますと遺贈寄附が難しくなることもあるため、専門家に相談の上、作成することをおすすめしております。

遺留分とは何ですか?

遺留分とは、法定相続人を対象に最低限保証されている遺産の取得分のことです。遺言書で遺留分を侵害する遺産分割方法を指定することもできます。しかし、遺言者が亡くなった後に、遺留分を侵害された相続人は遺留分を取り戻すために「遺留分侵害額請求」をすることができます。あらかじめトラブルを避けるためには、遺留分に配慮した遺言書を作成されることをおすすめします。

誰に相談したらいいですか?

絆たすけあいへの寄附に関するお問い合わせはお電話または当サイトよりお問い合わせください。遺贈寄附を目的とした遺言書の作成については、業務に精通した行政書士や司法書士といった専門家のご紹介が可能です。

死後にきちんと寄附されるのか心配です。

遺言書の中で「遺言執行者」を指定してもらうことで、ご意向に沿った遺贈寄附を実現できます。絆たすけあいと連携する身元保証相談士協会®では、遺贈寄附を担当する身元保証相談士®がきちんと手続きを行っているかの管理・監督をしており、確実に実行されますので、ご安心いただけるかと思います。